Продуктивный дробовой выстрел

Как показывает опыт, причиной многих промахов на охоте оказываются не ошибки в стрельбе, а неправильно выбранные боеприпасы. После выстрелов на верной дистанции дичь остается невредимой, хотя явных ошибок в прицеливании и обработке цели, скорее всего, не было. Чаще всего, причиной неудач является некоторая самонадеянность, когда уверенность в навыке стрельбы дробью не подкреплена правильным выбором системы «ружье-патрон».

Для ружейного охотника основа охоты - стрельба влёт, но в ряде весенних охот выстрел по неподвижной цели обусловлен правилами добычи трофея.

Стрельбу дробью можно условно разделить на выстрел по сидячей дичи, стрельбу влёт на малых и средних дистанциях и стрельбу влёт на больших расстояниях. И, в зависимости от условий охоты, для продуктивной стрельбы охотнику следует правильно подготовить систему «ружьё-патрон».

Выстрел по неподвижной цели

Достаточно взглянуть на дробовую осыпь, чтобы примерно определить её центр. Если есть трафарет (обычно это «аналог» 100-дольной 750 мм мишени) и навык обращения с ним, то результат будет лучше, но трафарет скорее рассчитан для мелкой дроби и чаще используется для определения боя стендовых ружей.

Если есть время и большие листы (около 1,0 х 1,0 м), то можно заняться вычислением точного центра дробовой осыпи для патрона, который предполагается применять на охоте. Обычно пристрелку для определения центра осыпи проводят на дистанции 35 м, но если размер пристрелочного листа ограничен, то рациональнее уменьшить расстояние стрельбы, чтобы в мишень попало примерно 90% заряда дроби (что обычно соответствует 25 м, при листе 750 мм).

Произведем выстрел по обозначенному центру мишени. Отсечём горизонтальной линией от верхней части дробовой осыпи 1/4 попаданий и столько же - от нижней части дробовой осыпи. Далее произведём подобные «операции» вертикальными линиями слева и справа от дробовой осыпи. В полученном от пересечения вертикалей и горизонталей прямоугольнике проведём диагонали; точка их пересечения укажет центр дробовой осыпи. Когда определилось отклонение центра дробовой осыпи от точки прицеливания на 25 м, несложно прикинуть, как ляжет дробь на 35 м или другой, требуемой, дистанции. С учётом полученной поправки в прицеливании относительно «яблока» листа, произведём проверочную стрельбу по мишени на нужной дистанции и определим вышеуказанным способом ещё раз центр осыпи. Скорее всего, он практически совпадёт с центром пристрелочного листа. Если отклонение центра дробовой осыпи окажется в пределах 5-10 см (для мелкой дроби до 15 см) от точки прицеливания, то голову себе «ломать» не следует и прицеливаться без поправок. Когда эта величина окажется больше, то не только придётся вносить корректировки в прицеливание по сидячей дичи, но и выяснить, как придётся это сделать в зависимости от расстояния до цели. Для большинства современных ружей на дистанции 35 м для стандартного патрона - это 5-10 см вверх. С изменением заряда пороха, навески дроби, применяемых пыжей и манеры вкладки данная величина может изменяться.

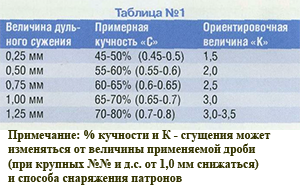

Чтобы после выстрела не случился подранок, желательно иметь «К» при использовании стандартного патрона (32 гр.) 3,0-3,5 и, конечно, точное совпадение центра дробовой осыпи с целью.

Воспользуемся для простоты 16-дольной 750 мм мишенью и формулой вычисления коэффициента сгущения К=Зm/М, где m- количество попаданий во внутреннюю зону, М- количество попаданий во внешнюю зону мишени, цифра «3» - уравнивающий коэффициент количества внутренних долей (4 шт.) и внешних долей (12 шт.) пристрелочной мишени.

При расчётной кучности системы «ружьё-патрон» 70%, получаем 28 попаданий дроби № 1 в центральную (4 доли) зону мишени, диаметром 37,5 см. Это обеспечит чистую добычу такого трофея как глухарь. Дробь № 3 при 45 аналогичных попаданиях (максимальный размер дроби для тетерева и крупных уток № 4 и № 5) окажется надёжнее для селезня и косача, но не далее 35-40 м, конечно, при правильно выбранной точке прицеливания.

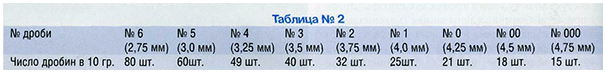

Для желающих посмотреть, как изменится количество попаданий в центральную часть 16-дольной мишени в зависимости от кучности «С», величин «К», «m» и «М», предлагаю воспользоваться формулами: К=Зm/М; m+М=CN, где N - общее количество дробин в снаряде и таблицей № 2, примерного количества дробин в 10 гр. дроби в зависимости от её величины. Что поможет не только подобрать нужный номер дроби для конкретной дичи по величине поражаемой площади, но и определиться с максимальной дальностью стрельбы.

Главное, чтобы система «ружьё-патрон» «выдавала» в центр (4 доли, d - 37,5 см) количество попаданий как стандарт 32 гр. при К=3,0 и кучности 70%. Будет ли это достигнуто с помощью сменных дульных сужений патрона «магнум» («полумагнум») или другими средствами не имеет значения.

Стрельба влёт на малых и средних дистанциях

Совсем другие требования для системы «ружьё-патрон» при стрельбе влёт в пределах 35-40 м. Воспользуемся для простоты подсчётов опять же 16-дольной мишенью.

Можно рекомендовать стандартный патрон 32 гр. при дульных сужениях 0,25 мм - 0,50 мм, для стрелков «средней руки». Когда уверенности в точной стрельбе нет, а четвероногий помощник есть, то цилиндр или цилиндр с напором будет в самый раз. При сильных чоковых сужениях наиболее предпочтительным окажется патрон с пыжом дисперсант, но чтобы не ограничивать себя стрельбой на 25 метров, лучше использовать патроны с пыжом-раскучнителем при увеличенной навеске дроби 40-42 гр.

Даже сильным стрелкам влёт не советую применение ружей с чоками больше 0,75 мм. И, конечно, если сужение порядка 1,0 мм, а само чоковое устройство «выстраивает» дробовую осыпь с большим сгущением к центру, то применение пыжа-контейнера нежелательно. Независимо от уровня стрелковой подготовки, всеми доступными средствами следует снизить кучность до 50-60 % и добиться наиболее равномерной осыпи без ярко выраженного сгущения ее к центру либо применять более тяжёлые навески дроби, чтобы насытить попаданиями периферийные зоны дробовой осыпи. Некоторые производители патронов снижают кучность, снаряжая патроны разными номерами дроби, используют пыжи без «стаканчика», но все же без проверки по пристрелочному листу реальную кучность боеприпаса и распределение дроби по зоне выстрела можно только предполагать. Впрочем, почти все последние, мало-мальски приличные, модели охотничьих ружей, кроме двустволок высокого разбора, имеют сменные дульные сужения (д. с.), позволяющие изменять характеристики дробовой осыпи в широком диапазоне.

И охотнику следует лишь правильно оценить свои «снайперские» возможности и помнить, что кучный бой - это не достоинство, а особенность охотничьего ружья.

Дальний выстрел влет крупной дробью

Дальний выстрел влёт следует рассматривать в первую очередь как выстрел крупной дробью. И желательно, чтобы он позволил достаточно эффективно, без порчи дичи, сработать на средней дистанции и без чрезмерной сложности в прицеливании на 45-55 м, а иногда до 60 м, помог чисто взять трофей приличных размеров.

Дальность стрельбы, эффективность выстрела (отсутствие подранков) и продуктивность стрельбы влёт завязаны между собой сложным сочетанием: высокой кучности при невысоком К= 1,0-1,5 и почти идеальной равномерности дробовой осыпи.

Итак, при стрельбе влёт на 45-55 метров крупной птицы, насыщенность долей внешней зоны 16-дольной мишени на дистанции выстрела, должна составлять примерно 40 попаданий из расчёта не менее трёх дробин в одной доли. Сравнивая поражаемые площади различной дичи, относительно площади гуся 276 кв. см, равной одной доли пристрелочной 16-дольной мишени, несложно определиться с максимально допустимой величиной дроби и дальностью стрельбы для другой дичи.

Хотя нужной кучности добиться можно, но необходимую равномерность дробовой осыпи удаётся получить не всегда. И решить эту задачу снаряжением патрона можно лишь отчасти. Без ружья, способного совмещать высокую кучность при «К» близком к единице, создать «идеальную систему» для стрельбы влёт на дальней дистанции весьма проблематично. Основные признаки ружья, обладающего равномерной осыпью: плавный переход от патронника к каналу ствола; а при современных боеприпасах - «снарядный вход» не менее 20 мм. А главное - дульное сужение достаточной длины (L) с плавным переходом от канала ствольной трубки к дульной части. Для крупной гусиной дроби L = 100-120 мм, сужение примерно 0,3-0,5 мм с использованием полиэтиленового пыжа-контейнера и возможного применения различных укучнителей - крахмала, талька. Сменные дульные насадки старайтесь использовать максимальной длины, с умеренными д. с. и желательно с газоотводящими отверстиями.